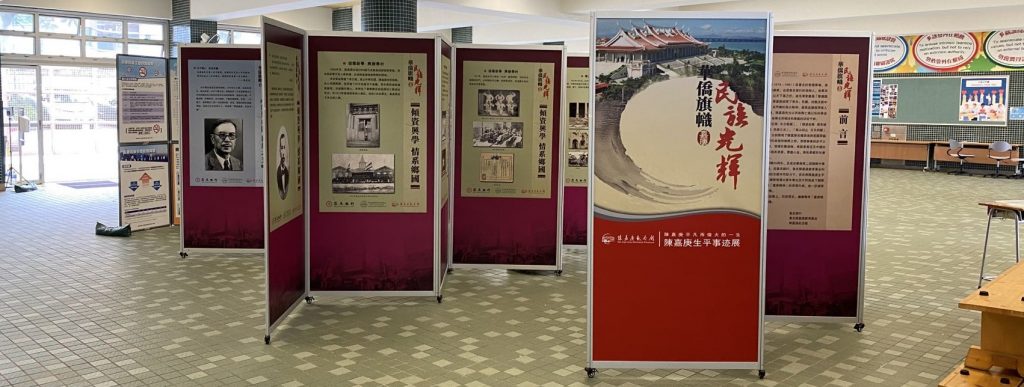

「華僑旗幟 民族光輝——陳嘉庚生平事跡展」參觀感言

(一)港九街坊婦女會孫方中書院 5A 李楚楠

陳嘉庚先生出生於一個亂事頻發的時代,一生貫徹了晚清、民國、抗戰等不同的亂世。但儘管他一路坎坷,身在他鄉,且目睹了中國一次又一次的興衰成敗,他仍心繫祖國,願保護風雨如磐的故園,並奉上一生來報效。自余知性,他深知實業發展的重要性,故在東南亞等亞洲地區發展了自己的企業,成為了名副其實的「橡膠大王」。雖賺得盆滿缽滿,但在祖國安危面前他毅然選擇挺身而出,永不惴慄,遂主動呼籲各地華僑踴躍參與抗日組織,成立了南僑總會;又不斷在亂世中向祖國輸送物資,幫助中國度過戰爭中艱難的一環,使中國在武器上兼備需與求⋯⋯陳嘉庚先生的種種事跡離不開他那熱愛祖國、慷慨無私的精神,儘管前方荊棘叢生,他仍不會有一絲動搖或貪婪,「捐贈」、「奉獻」已是他的代表詞,值得我們尊敬。

(二)港九街坊婦女會孫方中書院 5A 江鵬

一場春雨過後,洇潤之氣暗騰。花木的枝丫、芽眼處的鵝黃嫩綠,都還沾著雨珠粒粒,在暖陽中顯得分外晶瑩。“啾”一聲,忽而竄進一隻乳燕,抖落了滿枝的雨。

這座位處綠葉掩映中、小巷幽深處的古樸宅院,雖連住在同條巷上的人們都很少注意到,但其卻是著名華僑領袖陳嘉庚先生在廈門市的故居。在中國近現代史上,不少傑出的民主人士曾為新中國的建立與發展做出了卓越貢獻,陳嘉庚先生便是其中之一。

1874年,陳嘉庚出生于福建同安縣仁德裡集美社。17歲時,他乘船遠赴新加坡,隨父從商,經營米店產業。1903年,陳父因米店經營不善,欠下巨額債務,瀕臨破產。那時,新加坡法律規定“子不還父債”,時人悉以為陳嘉庚不會清還此債,但陳嘉庚卻堅持“父債子償”,並籌集資金,開辦“新利川黃梨廠”,生產菠蘿罐頭。憑藉從小積累的行商經驗,陳嘉庚在短短的四年內便積累了一筆可觀的財富,更代父還清所有債務,這種誠信行為也為他贏得了商圈的廣泛信譽,成為新加坡乃至東南亞的有名富豪,產業囊括橡膠、木材、制糖、生活日用品等數十種領域。

但富可敵國的陳嘉庚,在個人花銷上卻可用吝嗇來形容。他日常衣著樸素,身上甚至有補丁;他的四房太太、九子八女,一年開銷更不過幾千。此中原因我們或可在其《回憶錄》中窺見。如他曾在書中自述幼時親睹馬江水戰的經歷。此戰中,他目睹了中國水師被法國人打得丟盔卸甲的場面。後來,這種屈辱非但沒有隨時而逝,反而與日俱深,牢牢紮根在他心裡。振興中華,由是成為他畢生的夙願。

那麼,又如何振興中華呢?陳嘉庚認為:“教育不振則實業不興,實業不興則國民之生計日絀”,秉持此觀,他也確將一生盡獻予教育事業。自1913年起,陳嘉庚在家鄉集美創辦小學,後來陸續開辦師範、中學、水產、航海、商業、農林等學校共10所;還專門設置幼稚園、醫院、圖書館、科學館、教育推廣部等配套,統稱“集美學校”。

陳嘉庚捐資辦學的高峰是在1921年。由於痛感福建教育落後和人才匱乏,他於是毅然決定投資100萬元創辦廈門大學。抗戰全面爆發後,經商變得極為困難,兩年後,陳嘉庚旗下產業更瀕臨全面收盤。但他卻堅持開辦廈大,更為此賣掉自己在新加坡居住了五年的別墅,“賣大廈辦廈大”,自此傳為佳話。據不完全統計,陳嘉庚一生所捐獻的教育經費,相當於他擁有的全部不動產。而且,在他的倡導下,越來越多的華僑開始捐資興學,為祖國教育發展立下不世功勳。

不僅如此,在中華民族最危難的時刻,陳嘉庚更挺身而出,支援祖國抗日救亡。1937年抗日戰爭全面爆發後,日寇兵分兩路:一則搶佔中國主要政治、經濟、交通樞紐城市;二則佔據對外通商港口。為打破孤立無援之局,及運送國際援助和在國外購買的戰略物資,國民政府乃緊急修建滇緬公路。1937到1941年間,中國物資補給大多憑此運進,稱之為抗日戰場大動脈亦不為過。但公路雖然開闢了,其道路卻崎嶇異常,九轉十八彎,其間更不乏懸崖峭壁、深谷湍流,加之坑窪不平,駕駛難度可稱世界之最,因此,運輸物資非需熟練的機工不可。

這時,陳先生挺身而出,1939年2月7日,他以南洋華僑籌賑祖國難民總會之名義,發佈通告招募華僑機工,參加演說鼓勵華僑回國參戰。在總會的倡議下,南洋華僑機工撇家舍業,踴躍報名參戰。短短7個月時間,會共便召集了約3,200人,華僑籌賑救亡運動一時興盛,“富商巨賈既不吝嗇,小販勞工也盡傾血汗”。

南僑機工有力支援了中國抗日戰爭初期,為爭取抗日勝利發揮巨大作用。日軍曾為切斷這條中國對外唯一的交通大動脈,實行飛機轟炸。1941年1月23日,功果橋被日機炸斷,日本是以宣稱中國在三個月內無通車希望。然而,南僑機工卻從附近倉庫中取來近百個汽油桶和木板,僅耗費10小時,便用鋼索紮起長達300公尺的大浮橋,甚至,更冒險把滿載軍火物資的車隊開過江去,保證了這條抗日大動脈的暢通無阻。

1942年2月,蔣介石派出精銳部隊,組建了抗戰歷史上著名的「遠征軍」入緬作戰。此時南僑機工不僅要搶運抗戰物資,又擔負起運送10萬中國遠征軍入緬的任務。從1942年3月到4月,遠征軍先後在同古、仁安羌、臘戍等地同日軍作戰,解救出被日軍包圍的英軍7,000多人。南僑機工不顧個人安危,冒著彌漫戰火,夜以繼日地搶運軍需輻重及兵員,組裝、搶修車輛,培訓駕駛、機修人員,確在中國人民抗日戰爭史和世界人民反法西斯戰爭史上建立了不可磨滅之功勳。

日本投降後,有近千余名技工在公路上因瘧疾、轟炸以及山路險峻而殉職。因南僑機工的檔案丟失嚴重,而令復員工作遲遲難以開展。為此,陳嘉庚親自與政府當局交涉,敦促為南僑機工返回提供必要的幫助和方便,不使為國流盡血淚的僑工寒心。

1950年,七十余高齡的陳嘉庚定居中華人民共和國,擔任中央人民政府委員,繼續為新中國建設而奮鬥。1961年8月12日,陳嘉庚病逝於北京,享年87歲,國家給予陳嘉庚先生以國葬之哀榮,毛澤東主席更曾親筆為他題詞:「華僑旗幟,民族光輝」。

1990 年3月31日,為紀念陳嘉庚先生畢生為興學、革命所做出的巨大貢獻,國際小行星命名委員會將一顆編號為2963的行星,命名為“陳嘉庚星”。

願這星星也能像人一樣永耀夜空!

(三)聖士提反女子中學

作為中學生,我們深深體會到教育是改變命運的唯一方法,而陳嘉庚先生就是打開無數中國人命運之門的鑰匙。除了傳授知識外,學校更重要的責任是幫助學生建立正確的價值觀。如果沒有學校,恐怕我們整天只會遊手好閒,甚至誤入歧途,未能活出豐盛、有意義的人生。

「教育為立國之本,興學乃國民天職」,陳嘉庚先生對教育事業抱有強烈的使命感。在這次展覽中,陳嘉庚先生對教育的貢獻,更令我們留下深刻的印象。

陳嘉庚先生出生在清末民初,那時候政局動盪、百姓生活艱難。寒門家庭連能不能吃上一頓飯都不確定,又怎會花錢讓孩子接受教育呢?陳嘉庚先生明白這些孩子將會是國家未來的棟樑,國家的存亡興衰全繫在他們身上,因此他決定要創辦學校,好好培育這些幼苗,為國家未來的棟樑打好根基。

他曾目睹農村孩童整天嬉遊賭博,令他觸目驚心,便堅決創辦集美學校,供孩童讀書。不但如此,熱心的他後來更竭其所有創辦廈門大學,費用更由他一手包辦,改善教育落後的問題。

陳嘉庚先生也很關注婦女的教育水平,他創辦集美女子小學,對提高婦女地位有著深遠的意義。隨後,他一一創辦了國學專門部、南洋華僑水產航海學校、新加坡南僑女子中學等。他傾其所有,最終在海內外共創辦和資助了多達118所學校。

雖然在推動教育的路上,社會動盪不安,但陳嘉庚先生不懼失敗和險阻,不惜傾其資產,為教育耗盡了畢生的精力。他不只是慈善家,更是實踐全面教育的開拓者。 陳嘉庚先生作為一名企業家,實在是沒有必要奉獻自己的一生在教育事業上,但他仍然用自己的一生體現了甚麼是愛國愛民的意義。我們衷心感謝陳嘉庚先生為國家的付出,我們作為國家未來的棟樑,需要好好珍惜現在能接受教育的機會,並把陳嘉庚先生的理念傳承下去。

(四)佛教孔仙洲紀念中學 5B鍾曉慧

為什麼陳嘉庚先生被大家叫作民族之光呢?他出生於大清年代,所以他理解當時人民所需的,也明白被外國人「侮辱」的滋味。因此,他提倡新學,資助成立了學校,讓大家都能上學,不論是平凡還是貴族等,所有人均可以上學學習知識。這樣可以改變其他國家對中國的認識,改變他們的看法和想法,讓大家對我們刮目相看。

其次,他的第二個貢獻便是組織抗日隊伍,抵抗日軍對中國的侵略。這是中國的國恥,所以一定要反抗日本侵略者,保護中國的聲譽不能被人侮辱。他帶同學生,各位自願者(民眾)進行抗日活動,儘管有人因戰火、車禍和瘟疫等英勇捐軀,但他們也沒有放棄。 除了這些事例,還有很多事例。他所貢獻的,所帶來的改變影響,令中國進一步發展,改變了「現狀」。因此,人們稱他為民族之光,以此感謝和記念他的英勇行為和改變。並推行展覽讓大家知道他的事跡。

(五)佛教孔仙洲紀念中學 5C張淑㼆

在觀看這次的展覽後,我獲益良多。這個展覽主要是介紹陳嘉庚的一生。陳嘉庚生於1874年,並於1961年逝世。他為清末、民國、抗戰及新中國幾個不同時期都奉獻偉大精神和崇高品德,以民族興亡為己任。陳嘉庚在新加坡開設公司,公司以橡膠業為主,並成為新加坡最大企業。陳嘉庚又為中國政治捐軀,在多項政治活動中都有參興,例如反清辛亥革命。陳嘉庚又是政治活動的資金提供者,在北伐、抗日都提供大量資金。這次活動使我認識到這位對中國有很大貢獻的人,讓我以陳嘉庚為目標,成為像他一樣有用的人。

(六)佛教孔仙洲紀念中學 5C章倬庭

這次的展覽增加了我對於陳嘉庚的認識,使我了解到他的生平和對於中國整個國家的貢獻,令我十分之敬佩他。早在1923年,他就在新加坡創辦《南洋商報》,大力提倡國貨並抵制日貨,在華僑社會中產生了重大影響。而在1928年5月3日,日本出兵濟南,制造“濟南慘案”。陳嘉庚聯絡新加坡華僑,組織“山東慘禍籌賑會”,並任會長,向華僑募捐130餘萬元,救濟山東受難同胞,極力表示伸張正義,反對強權。可見他為祖國貢獻良多,更作出了重大的改變和影響,又從精神財富方面對祖國抗戰作出了特殊貢獻,使中國社會更向繁榮。

(七)佛教孔仙洲紀念中學 4C楊子昊

陳嘉庚先生的一生充滿傳奇,他是愛國華僑領袖、企業家、教育家、慈善家、社會活動家。他更捐出全部財富,為民族教育、抗日戰爭、新中國的建設,作出了不朽的貢獻。陳嘉庚雖身處南洋,但一直心系中國,積極支持中國國內的革命活動。他結識了孫中山,在1910年加入同盟會並積極支持孫中山的革命活動。辛亥革命後,陳嘉庚擔任福建「保安會」會長,籌款協助當地災民穩定了當地動蕩的局勢。而最後,我認為陳嘉庚先生值得欣賞的地方就是他愛國興學,投身救亡斗爭,推動華僑團結,爭取民族解放,是僑界的一代領袖和楷模。他艱苦創業、自強不息的精神,以國家為重、以民族為重的品格,關心祖國建設、傾心教育事業的誠心,這也是永遠都值得我們學習的地方。

(八)佛教孔仙洲紀念中學 4C潘綺穎

經過今次參觀展覽,我認為十分有意義,因為陳嘉庚先生是經歷過中國最動盪的時段,如1937年盧溝橋事變,這個十分悽慘的時代陳先生能夠為人設想,且那種愛國的精神十分令我敬佩。同時,他身為東南亞的華僑同時也是一位華僑領袖,為中國革命出資出力,雖然他身處外國,但他對中國的感情仍沒有改變。而且他還組織南洋華僑籌賑祖國難民總會,勸喻南洋華僑踴躍捐款,購買救國公債,選送華僑司機回國,作出了許多貢獻。但最令我印象深刻的是1942年新加坡淪陷前夕,陳嘉庚剃鬚改裝,到印尼避難,面對日寇的通緝,他身攜劇毒藥品,隨時準備以身殉國,這種勇氣使我十分佩服。避難印尼期間,陳嘉庚在沒有任何資料可供參考的情况下,憑着驚人的記憶力,寫下《南僑回憶錄》,描述了自己四十多年的人生經歷,記錄了南洋華僑爲支持祖國抗戰所作出的貢獻,他作出的一切貢獻,都令我十分敬佩。

(九)佛教孔仙洲紀念中學 4D鄭理坤

陳嘉庚先生是一個有骨氣的中國人。他一生為祖國、為人民做了許多好事。全國人民都應該懷念他、學習他。

陳嘉庚先生是個誠信的人,忠誠於祖國,真誠服務於社會。 他往往把這種誠信當作自己的價值觀念,做的一切義務都以國家利益為先,這種義務在他心目中比企業贏利還重。 而這點恰好是我們應該學習的地方,當我們進入社會後,我們所做的工作,事情都要以國家安全為首要考慮因素,减少不利國家的隱患,令自己的祖國更加强大。

陳嘉庚先生是一個擁有强烈競爭精神的人,他把他經營的企業看成一場戰爭,不僅要敢於冒風險,還要決策及時,行動迅猛,掌握充分的主動權。 他說:「動作遲緩,事事輸人,商戰中必為敗兵。」這告訴我們,做任何事情動作要快,要保持很强的競爭精神,要勇於冒險,戰還沒打就不能先認輸,始終相信其他國家能做到的,我們也能做到,其他國家做不到的,我們也能做到,時刻保持競爭精神,使祖國的經濟軍事都能達到更好的發展,使祖國武力更加强盛, 經濟更加發達。

陳嘉庚先生是一個非常有毅力的人,他所經營的企業並不是一帆風順的,但是他面對一個又一個的挫折,從不灰心,從不動搖,剛毅不屈,百折不撓,堅持到底,他認為「世上無難事,唯有毅與責任」。 而我們這一代人也應該像他一樣,相信只要矢志不渝、堅定不移地走自己的路,就沒有克服不了的艱難險阻。

(十)佛教孔仙洲紀念中學 5B莊睿濤

陳嘉庚先生是著名的愛國華僑,或許這個名字很陌生,但是在廈門、在東南亞僑界,「陳嘉庚」三個字彷彿無所不在。一位南洋僑領,一生未居官位,卻被譽為中國當代偉大人物之一,身兼實業家、教育家、社會運動家等等多重成就。世紀20年代初,軍閥混戰,嚴重的擾亂了集美學校的教學秩序。孫中山大元帥大本營於1923年特批“承認集美爲中國永久和平學村”。“集美學村”由此得名,令到更多有需要的學生能夠在當時這個時期得到珍貴的學習機會。陳嘉庚先生對祖國、家鄉的文化教育抱有強烈的使命感,他對閩南地區乃至全國文教事業的普及起到不可估量的推動作用,在中國近現代教育史上譜寫光輝的篇章。他身為一個企業家、投資家,沒有在當時混亂的時局之中明哲保身,更沒有趁亂壓榨平民謀取更多金錢,反而支持為當地民眾謀取更多福利,為當時社會提供了大量的學習機會、就業機會,為之後國家的發展培育了大量人才。

最後透過這次展覽,我深深地感受到陳嘉庚先生的愛國熱情,這種捨身取義的精神,以前只能在遙遠的歷史故事中看見,但是現在我感受到現在我所踏足的一磚一瓦,所食的一葷一素都蘊藏着先輩們付出的努力、汗水,這時候我身為中國公民感到無比自豪。

(十一)佛教孔仙洲紀念中學 4A鄭靖男

十分榮幸有機會能夠觀看是次有關陳嘉庚生平事跡的展覽,於展覽中我們能夠看到陳嘉庚先生一生為國家奉獻的事跡,亦看見他無私偉大的精神。我最印象深刻就是陳嘉庚先生的公司即使受外國資本和世界經濟危機的壓力下,仍然繼續捐款辦學。除此之外,他於盧溝橋事變後,成為南僑總會的主席,統領南洋華僑同胞共赴國難,於1937年日軍壓境下,他以總會名義召集華僑機工回國支援,可見其愛國精神十分之值得我們學習。他於教育事業上亦作出偉大的成就和貢獻,他興辦的集美學村至1927年已經建有11所學校,形成完整的教育體系。他於世界經濟危機爆發後,即使錢財損失嚴重,但他亦仍然募款籌辦大學。是次展覽讓我瞭解到陳嘉庚先生的生平事跡和他的精神,於未來我希望能夠成為與陳嘉庚先生一樣的人,為祖國作一份貢獻。

(十二)佛教孔仙洲紀念中學 4B馮健鋒

「天下興亡,匹夫有責」,我在「華僑旗幟 民族光輝」展覽中領悟到這句話的涵義。因為在這個展覽,我了解到民國時期的中國,以及先烈面對侵華的日軍,不但沒有放棄,而且捨己救國的大義,保家衛國,「烽火瀰漫,弦歌不輟。」在抗戰中,集美、廈大兩校的校舍即使被屢遭轟炸,校舍被迫轉移,但依然堅持辦學,弦歌不輟,薪火相傳。因此透過這個展覽,令我明白戰爭的慘烈,先烈為保衛國家而作出的壯烈犧牲,因此我打心底對先烈產生敬佩,亦希望世界能夠和平,擺脫戰爭。

(十三)佛教孔仙洲紀念中學 3D許家和

我認爲陳嘉庚先生“捨儘財力,一心辦學”的精神十分難能可貴。陳嘉庚先生在1921年嘔心瀝血建設廈門大學,更在五月九日為其校舍奠基開工,讓學子記得這國恥之日。即使在1929年,世界經濟危機爆發,陳嘉庚先生的企業雖受到重創,可是他為了籌集資金,不惜變賣家人居住的大廈和募款。可見陳嘉庚先生一心辦學,為社會培育人才、為炎黃子孫的世世代代、為中華民族可以重振雄風,不惜一切代價的民族大義,以及“銘記歷史,勿忘國恥”的精神,皆值得我們學習,也值得華夏大地的子子孫孫敬佩和尊敬。陳嘉庚先生不僅一心辦學,他也在之後日軍壓境時,召集華僑機工回國支援,可見他在國家、在民族受到危險時,挺身而出,心繫民族的精神,都是我們應該學習的。所以,陳嘉庚先生可以説是一個“民族英雄”,其“嘉庚精神”就像夜空那璀璨的星星般,永垂不朽。